財政系統內部控制規范體系建設——XX區財政局內控規范建設案例

背景

2014年 10月8日,經9月30日財政部黨組會議和9月11日部長辦公會議審議通過的《財政部內部控制基本制度(試行)》(財辦[2014]40號)頒布,自2014年11月1日起正式實施,標志著財政系統內部控制工作全面啟動。

財政管理內部控制,是指為實現控制目標,通過查找、梳理、評估財政管理中的各類風險,制定、完善并有效實施一系列制度、流程、程序和方法,對財政業務風險進行事前防范、事中控制、事后監督和糾正的動態過程及機制。

財政部門是保證財政資金合理有效使用的重要關口,通過建立財政管理內部控制體系,規范本級政府部門經濟業務活動的合規合法性,從而提高財政資金的安全性、規范性和有效性,財政效率不斷提高,腐敗舞弊行徑也失去“溫床”,在此基礎上反映出的政府財務信息更加真實完整,財政部門才能更好地發揮其資金分配職能。

財政管理內控與行政事業單位內部控制的區別:

(一)財政管理內部控制和預算單位內部控制同屬政府內部控制體系

政府內部控制體系包括政府層面內部控制和單位內部控制,而財政部門負責國家預算資金的分配和管理,實際上從經濟活動方面實施了政府層面的內部控制,即財政部門不僅要實施本部門的內部控制,同時負責財政管理內部控制和預算單位內部控制的一體化構建。

(二)財政管理內部控制是預算單位內控體系的頂層設計

財政管理內部控制是總預算控制,其作為預算單位內部控制的頂層設計,為預算單位內部控制體系的設計和構建提供了標準和方向。財政管理內部控制不僅要建立和完善財政部門內部的內控制度和規范,同時也負責與預算單位內部控制體系的銜接。

案例

根據財政部內控規范建設工作的要求,我公司承接的XX區財政局內部控制規范建設項目于2016年7月份啟動,歷時3個多月,項目組調研訪談全局26個科室及中心,調研訪談近80人,梳理財政局科室業務流程120個,查找八類風險層面風險點434個,制定了890條風險應對措施,并且完善了局各部門的內控管理制度,最終形成了《XXX財政局職權事項內部控制手冊》和《XX財政局經濟活動內部控制手冊(試行)》。

手冊中涵蓋如下三部分:

(一)、內控基本制度。用于指導各科室單位建立和實施內部控制。

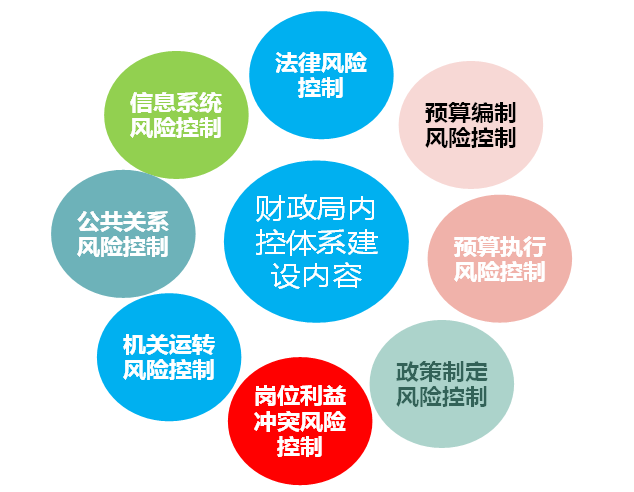

(二)、專項風險管理辦法。根據制度以及局科室單位職責范圍規定,制定各類專項風險管理辦法,即對法律風險、政策制定風險、預算編制風險、預算執行風險、公共關系風險、機關運轉風險、信息系統管理風險、崗位利益沖突風險等分別進行識別、評估、分級(分重大風險和一般風險兩級)、應對、監測和報告全過程管理的辦法。

(三)、內部控制操作規程。由局各科室單位根據有關規章制度、內控制度和專項風險管理辦法,在查找本科室單位風險并定級、完善工作流程、界定各環節各崗位責任基礎上制定

預算編制風險:是指因相關規章制度和工作機制不完善、執行不到位和預算安排依據不充分等,導致預算不科學、不準確、不細化等可能性。

預算執行風險:是指因相關管理制度和政策措施不完善等,導致預算剛性不足、部分支出進度較慢、資金安全性和效益不高等的可能性。

公共關系風險:是指在新聞宣傳、對外財經交流合作等活動中,由于言行不當、溝通不力等,導致損害部門聲譽、形象甚至國家利益的可能性。

機關運轉風險:是指日常工作中,在公文處理、機關財務、資產、檔案管理、保密、安全保衛等方面存在隱患,導致影響機關正常運轉的可能性。

法律風險是指各科室及個人在履行行政職責、實施行政行為過程中,為遵循有關法律

信息系統管理風險:是指在信息系統建設和運行維護過程中,未完全遵循信息化建設制度、規劃和標準或安全措施不到位、運行維護部規范,導致系統碎片化、系統故障、數據丟失、信息泄露、信息化輔助管理決策能力弱化的可能性。、行政法規、規章制度等規定,引發法律不利后果的可能性。

崗位利益沖突風險:是指在履行崗位職責過程中,與私人利益角度出發,導致權力濫用、權力尋租、以權謀私等行為從而影響公共利益的可能性。

政策制定風險:是指因調查研究不扎實、決策層次較低、統籌考慮不夠等,導致政策不符合實際、碎片化、不可持續的可能性。